1980年に設立された青葉仁会(あおはにかい)は、知的・身体障がい者の支援施設を拡充していきました。設立から、株式会社モンベルとの提携(1991年~)や地域連携を深め、飲食店や農園、石鹸や、木工、菓子などの工房を展開してきました。地域貢献と多様な就労支援を通じ、誰もが活躍できる社会を目指し、30年以上にわたり進化を続けています。

今回は榊原理事長、山本氏、樽井氏、株式会社グルメ杵屋の河上氏に「虹の絵の具」にて、インタビューを行いました。

第2部:農福連携の真のあり方

一般的に農福連携として認識されているのは、企業が障がいのある方々を受け入れ、水耕栽培や大規模なハウス栽培を行うケースが多いようです。

障がいのある方々や高齢者しかいない中山間地域のような、経済論理から外れたような場所でも、地域に根ざして決して撤退しない企業が必要です。そのような役割を担うのは、まさに社会福祉法人だと考えています。社会福祉法人が中心となり、地域に深く関わりながら、どれだけのことに取り組めるかが重要です。

例えば、中山間地域に大規模な水耕栽培施設を企業が建設したとしても、もし撤退してしまえば、地域の人々がその栽培方法に参加し続けることは難しいでしょう。大切なのは、その地域に昔から伝わる農法や農産物を、現代の技術で効率的に生産する方法を考えることです。これが本来の農福連携だと思っています。それを本当に進めるには、構造を根本から理解し、変えていく必要があると考えています。

地域づくりと農福連携の歴史

日本の障がい者福祉の基盤が確立されたのは第二次世界大戦終結後の混乱期、昭和25年(1950年)です。これは、多くの傷痍軍人支援を目的としたものでした。

身体障がい者福祉が26年間先行し、知的障がい者福祉が本格的に整備されたのは、さらにその約10年後の昭和35年(1960年)のことです。当時から、農業を通じて障がいのある方々の発達を促す「労農教育」という取り組みが盛んに行われていました。農業と労働を組み合わせることで、人々が学び、成長する場でした。この考えから、当時の多くの福祉施設で農業が広まりました。青葉仁会が30年前に参入した際も、農業に取り組む施設は少なくありませんでした。

制度変更による農業からの撤退

しかし、それが一気に姿を消したのは、平成15年(2003年)に施行された「障がい者自立支援法」が大きく関係しています。この法律によって、利用者の賃金に直結する「支援費」の額が、工賃によって決まる制度に変わったのです。

結果として、農業生産による工賃では得られる支援費が最低限となりかねず、法人経営が困難になるということで、多くの社会福祉法人が農業から撤退せざるを得ませんでした。そうした厳しい状況の中で農業を続けて生き残った社会福祉法人はごくわずかでした。

収益化と地域貢献への挑戦

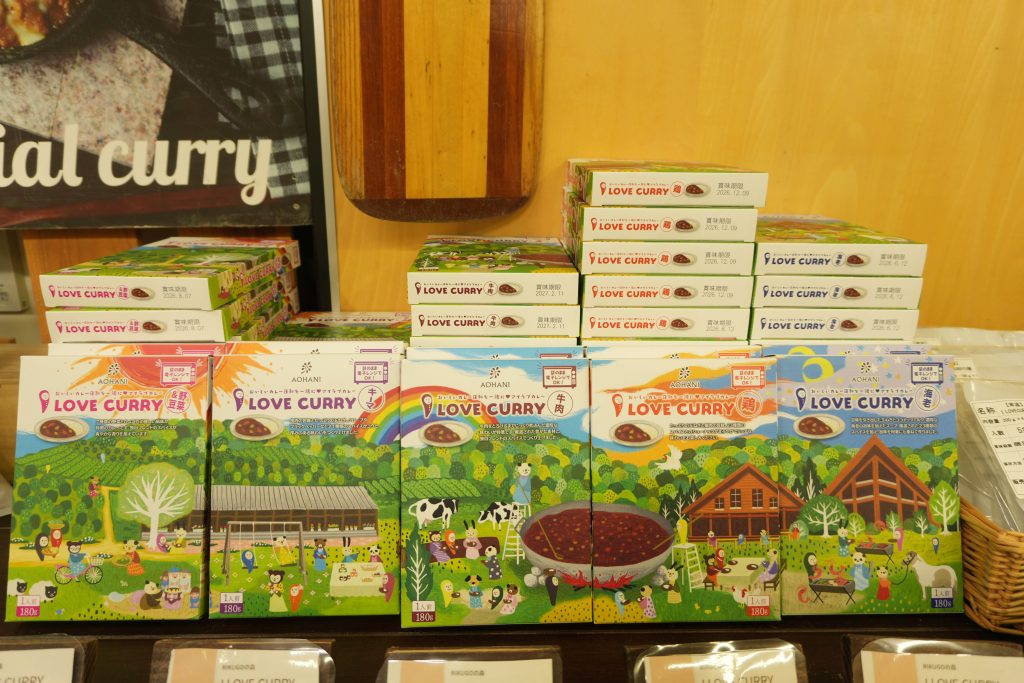

青葉仁会は、これまでの農業のやり方だけでは事業が成り立たないと感じ、早い段階から収穫物の加工と販売に取り組み始めました。今では年間10万個もの加工品を製造しています。

六次産業化の重要性と課題

加工品づくりは、かなり多様に対応することが求められます。

一つの野菜からお菓子やレトルト品、冷凍品、お惣菜など、ストーリー性を持った多様な商品を展開することが重要です。企業側も、自身で六次産業化を進めるのは難しいと感じているため、既に六次産業化に取り組んでいる事業者との連携を求めているようです。

安定的な収入を得るための加工化

青葉仁会は様々な加工品の提案ができます。例えばパプリカであれば、すぐにレトルト、冷凍食品、最後はドライ、あるいは端材を加工することを考えます。ドライパプリカであればいつでも使えますし、粉末にすることで離乳食をつくることができます。

疲弊した農家さんとの連携モデル

地方には疲弊している農家さんが多いですが、「お手伝い程度なら農業をしたい」という気持ちは持っていらっしゃいます。私たちはこの意欲をどう活かすか、と考えています。

例えば、青葉仁会のブルーベリー畑では、開園中に地域の方の隙間時間を利用して収穫を手伝っていただき、月末に収穫量に応じた賃金を差し引いてお支払いするシステムがあります。

このシステムの狙いは2つあります。一つは、疲弊した農家さんたちがもう一度農業に取り組んでみようと思えるようになること。もう一つは、そこに多くの人が集まることで、その人たちが地域に流れて、自分の好きな時に庭の畑で野菜を作って売るようになることです。疲弊した農家さんが、新たな形で農業生産を始められると考えています。

このような取り組みを通じて地域が活性化すれば、また新しい人が入ってきて農業を始めようと思ってくれるでしょう。

まとめ

青葉仁会様が提唱される農福連携の真のあり方、特に地域に根差した社会福祉法人による取り組みの重要性が今回のインタビューで深く理解することができました。農業撤退の歴史を乗り越え、加工化(六次産業化)への挑戦と地元農家との連携モデルを構築されていることに感銘を受けました。これらは地域全体の活性化に資する「共創」の好例であり、持続可能な農業の道標となると感じました。

AGRISTはAI搭載収穫ロボットを通じて生産者の負担軽減を目指していますが、様々な連携によってロボットがもたらす「ゆとり」を、人がより創造的な活動や地域交流に費やせる豊かな農業のあり方を追求してまいります。テクノロジーと福祉の融合により、誰もが地域で輝ける持続可能な社会の実現へ、共に歩んで参ります。